داليا زيادة – مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة

كانت الاضطرابات الأمنية والحروب الأهلية والإرهاب والصراعات العابرة للحدود من السمات الثابتة في منطقة الشرق الأوسط لما يقرب القرن من الزمن. غير أنّ ردة الفعل الاستراتيجية الفردية والجماعية للقادة الإقليميين للدول الرئيسة، قد تغيرت بشكل جذري خلال العقد الماضي، ممّا أثّر في نتائج النزاعات التي تحدث داخل منطقتهم أو في البلدان المجاورة لشرق البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء.

فعلى سبيل المثال، ساهمت التدخلات العربية في النزاعات السياسية والمسلحة في ليبيا واليمن ودول الشرق الأوسط وإثيوبيا، في السنوات الثلاث الماضية، بشكل ملحوظ في تشكيل نتائجها.

تتمثل إحدى السمات الرئيسة لاستراتيجية ردة الفعل الجديدة التي اعتمدها صناع السياسة الدفاعية في الشرق الأوسط في الاستثمار الكبير في تطوير أجهزتهم العسكرية بأحدث التقنيات القتالية المتقدمة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد بدأت بعض دول الشرق الأوسط في الاستثمار في تحسين صناعاتها الدفاعية المحلية، إما من خلال إنشاء خطوط إنتاج خاصة بها أو من خلال عقد شَراكات صناعية مع مصنعي الأسلحة من أماكن مختلفة في العالم.

إن التغيير في سياسات الدفاع الإقليمية والفردية لدول الشرق الأوسط تعمل ضمنياً على تبديل أولويات عمالقة الصناعة الدفاعية.

حوافز التغيير

التوجه الجديد للسياسة الدفاعية لدول الشرق الأوسط هي النتيجة الطبيعية للفوضى الأمنية والسياسية التي عصفت بالمنطقة في أعقاب الربيع العربي حيث خلقت الموجات الغاضبة للثورات الشعبية التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط من تونس إلى سوريا، ما بين 2010 و2011، فراغًا أمنيًا.

في ظلّ هذه الفوضى، تحولت التهديدات الأمنية التي تواجه الدول العربية من تهديدات الجيوش التقليدية للدول المعادية إلى تهديدات المجموعات المسلحة غير النظامية التي لا يمكن السيطرة عليها.

تبلور أحد مظاهر هذه الرؤية الجديدة في تشكيل قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، عام 2015، للتعامل مع التهديدات، حيث انضمت عشر دول عربية من شمال إفريقيا والخليج إلى قوات التحالف العربي بمجرد موافقة جامعة الدول العربية عليه، واحتفلت المنطقة بالخبر كبداية لعصر جديد من التضامن العربي.

ليست قوات التحالف العربي الشكل الأول للتعاون العسكري العربي. ففي عام 1962، دعا الرئيس المصري آنذاك، جمال عبد الناصر، إلى تشكيل القيادة العسكرية العربية الموحدة لمحاربة إسرائيل. كانت الأردن وسوريا الدولتين الوحيدتين اللتين انضمتا إلى القيادة العسكرية تحت قيادة مصر قبل الهزيمة المؤلمة من قبل إسرائيل وحلفائها الغربيين في حرب الأيام الستة عام 1967.

وفي الآونة الأخيرة، اقترح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إنشاء تحالف عسكري عربي، على غرار حلف الناتو، بمعنى أنه غير مرتبط بهدف محدد أو بجدول أعمال محدد زمنياً. وأشاد عدد من القادة العرب بالفكرة.

من إيجابيات توحيد العرب في قوات التحالف العسكري العربي أنها أعطت القادة الإقليميين الجدد نظرة ثاقبة على نقاط الضعف في أداء جيوشهم

شراء الأسلحة

عملياً، من إيجابيات توحيد العرب في قوات التحالف العسكري العربي أنها أعطت القادة الإقليميين الجدد نظرة ثاقبة على نقاط الضعف في أداء جيوشهم.

لقد أدرك القادة ضرورة ترقية أنظمتهم العسكرية وجيوشهم لجعلهم قادرين على ردع الأعداء التقليديين وغير التقليديين. لم تركز عملية الترقية على تجديد المعدات فحسب، بل كان عليها أيضًا التعامل مع تدريب الأفراد.

نتيجة لذلك، شهدت الفترة ما بين 2014 و2020 ارتفاعًا حادًا في الإنفاق العسكري من قبل معظم الدول العربية، وخاصة مصر ودول الخليج، على بناء قدرات الأفراد وشراء الأسلحة. وبحسب قاعدة بيانات البنك الدولي، فقد بلغ الإنفاق العسكري للدول العربية ما بين 2009 و2020 ما قيمته 1.42 تريليون دولار. هذا وقد شهد عام 2014 أعلى إنفاق عسكري على الإطلاق في تاريخ الشرق الأوسط بإجمالي 182.79 مليار دولار، مقارنة، على سبيل المثال، بـ 61.16 مليارًا في عام 2004 و141.42 مليارًا في عام 2020.

وفقًا لتقرير التوازن العسكري، الذي نشره المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) في عام 2016، سجلت الدول الأعضاء في قوات التحالف العربي أعلى إنفاق عسكري في الأعوام الممتدة بين 2011 و2015. خلال تلك الفترة، زادت واردات السعودية من الأسلحة بنسبة 27٪، وواردات الإمارات بنسبة 18٪، وواردات مصر بنسبة 37٪.

منذ الستينيات على الأقل، كانت منطقة الشرق الأوسط أكبر الأسواق وأكثرها ربحًا لمصدّري الأسلحة على طرفي نظام العالم ثنائي القطب. ومع ذلك، فإن الاتجاه الناشئ لتجارة الأسلحة العربية المكثفة يُستخدم أيضًا، كشكل من أشكال الدبلوماسية العسكرية، لتعزيز العلاقات بالحلفاء القدامى وخلق روابط جديدة مع أصدقاء جدد.

مصادر التسلح المتنوعة

هناك اتجاه لافت آخر في السياسة الدفاعية المتجددة للدول العربية وهو استمرار الجيوش الإقليمية في تنويع مصادر تسليحها. يتعلق جزء من ذلك بظهور مصدّرين جدد، مثل الصين واليابان وتركيا، الذين يقدمون صفقات أكثر ملاءمة للمستوردين العرب، من حيث السعر والتسليم، مقارنة بالمتاعب السياسية والدبلوماسية التي عادة ما تصاحب عملية الشراء من روسيا أو الولايات المتحدة.

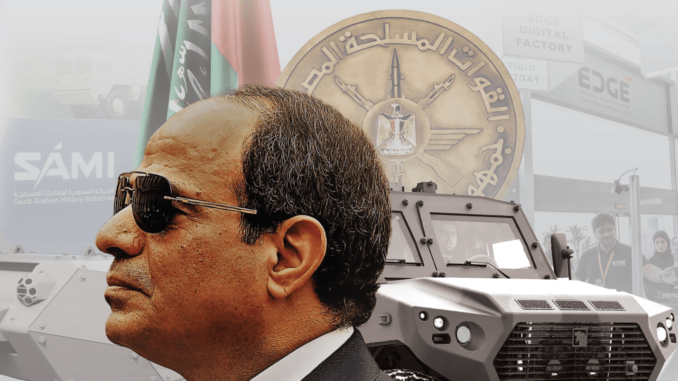

والحالة الأكثر إثارة للاهتمام في هذا الصدد هي حالة مصر. فعلى مدى العقود الأربعة الماضية، اعتمدت مصر، بشكل شبه حصري، على الولايات المتحدة في التسلح.

تتلقى مصر حزمة مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار من الولايات المتحدة، منذ عام 1979، وفقًا لبنود اتفاق السلام بينها وبين إسرائيل. بعد بضعة أشهر من الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين من السلطة، في عام 2013، قررت إدارة أوباما تجميد المساعدات العسكرية لمصر، وبالتالي تعليق جهود المشتريات العسكرية. تم رفع تجميد المساعدات جزئيًا في عام 2015، ثم تم فرضه مرة أخرى في عام 2016، وبعدها تمت الموافقة عليه في عام 2018 من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ولكن، قرر ترامب قبل أن يترك منصبه في عام 2020 قطع جزء من المساعدة المقدمة لمصر، مدعياً أن مصر استخدمت أموال المساعدات الأمريكية لشراء طائرات مقاتلة من روسيا.

منذ عهد مبارك وهذا النمط يتكرر. ومع ذلك، قررت القيادة السياسية الحالية في مصر للرئيس السيسي تنويع مصادر التسلح للجيش المصري. واليوم، يشمل مصدرو الأسلحة لمصر: روسيا والصين واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، احتلت مصر المركز الثالث بين أكبر 25 مستوردًا للأسلحة في العالم في عام 2019.

بفضل هذا التنوع، أصبحت مصر صاحبة ثاني أكبر قوة جوية في الشرق الأوسط، مزودة بمقاتلات أمريكية من طراز “إف – 16″، وطائرات “ميراج – 2000″ و”رافال” الفرنسية، ومقاتلات “ميغ – 29” الروسية ومقاتلات “جيه – 7” الصينية، وطائرات بدون طيار من طراز “وينغ لونغ”.

ومع ذلك، لم تكن مصر الضحية العربية الوحيدة لاستخدام الولايات المتحدة تجارة الأسلحة لممارسة ضغوط سياسية عليها. فقد حاولت الولايات المتحدة القيام بالأمر نفسه مع دولتي الإمارات والسعودية لكن ردود أفعالهما كانت أكثر إثارة للدهشة من رد فعل مصر. في الأسبوع الأول له في منصبه، قرر الرئيس الأمريكي بايدن تجميد مبيعات الأسلحة المستحقة للسعودية والإمارات، بموجب اتفاقيات قيمتها عشرات المليارات من الدولارات موقعة مع إدارة ترامب. بعد شهور طويلة من الصبر قررت الإمارات وقف المفاوضات مع الولايات المتحدة للتركيز على إبرام صفقة بديلة مع فرنسا.

وعليه، وقعت الإمارات وفرنسا عقدًا تاريخيًا، في ديسمبر 2021 ، لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز “رافال” بتكلفة 19 مليار دولار. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الإمارات، أو أي دولة خليجية عربية، بإبرام مثل هذه الصفقة مع دولة مصدرة للأسلحة غير الولايات المتحدة.

وفي منتصف عام 2022، قررت وزارة الخارجية الأمريكية أخيرًا إلغاء تجميد مبيعات الأسلحة المستحقة للسعودية والإمارات، ولكن كان ذلك بعد فوات الأوان.

كان توطين الصناعات الدفاعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من التسلح هدفًا تسعى إليه الدول النشطة عسكريًا في الشرق الأوسط

الصناعات الدفاعية المحلية

كان توطين الصناعات الدفاعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من التسلح هدفًا تسعى إليه الدول النشطة عسكريًا في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن معظم الدول الفردية والمحاولات العربية الجماعية في هذا الصدد بالكاد استمرت لفترة كافية، تمامًا مثل كل المحاولات المماثلة لبناء قوة عسكرية عربية موحدة.

ظهر أول عمل عربي مشترك لتوطين الصناعات العسكرية في عام 1994 عندما قامت مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر بتأسيس الهيئة العربية للتصنيع في القاهرة. في ذلك الوقت، ارتفعت الطموحات حول أن تصبح هذه المنظمة مركزًا لإنتاج الأسلحة العربية. ولكن، في غضون خمس سنوات، انسحب جميع المساهمين العرب وتركوا المنظمة لتديرها وزارة الدفاع المصرية.

في عام 1949، تحت قيادة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، كانت المملكة العربية السعودية أول دولة عربية تستضيف قاعدة صناعية عسكرية. في الثمانينيات، أنشأت المملكة مصنع الآليات المدرعة والمعدات الثقيلة لإنتاج الشاحنات والمركبات العسكرية للمستهلكين المحليين. ومع ذلك، بدأت صناعة الدفاع السعودية في الصعود عام 2017، عندما قدم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤيته الجديدة لتحديث القدرات العسكرية لبلاده. في ذلك العام، تم تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI بتمويل من الصندوق السيادي السعودي – صندوق الاستثمارات العامة – لتوطين 50٪ من الإنفاق العسكري السعودي بحلول عام 2030.

في موازاة ذلك، طبقت القيادة السعودية سياسة المشاركة الصناعية على الصناعات العسكرية. كان الغرض من هذا الجهد تسريع نقل المعرفة والمهارات من الحلفاء الغربيين إلى المصانع العسكرية المحلية. في عام 2020، وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية GAMI أول اتفاقية مشاركة صناعية مع شركة Raytheon Saudi Arabia، التابعة لشركة Raytheon الأمريكية، لتوطين إجراء الصيانة والتجديد للباتريوت الأمريكي.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI عن نجاح إطلاق خط إنتاجها الجديد في شركة SAMI Composites. وهي مشروع سعودي بالشراكة مع شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية. قد تؤهل هذه الشراكة المملكة العربية السعودية لبناء مصنعها للطيران في المستقبل.

مصر هي الدولة الثانية في سلسلة الدول العربية التي تطمح إلى رفع مستوى صناعاتها العسكرية المحلية. قطعت مصر خطوات أطول نحو تحقيق هذا الهدف مقارنة بالدول العربية الأخرى. ومع ذلك، فإن التقدم الذي تم إحرازه بعد وصول الرئيس السيسي إلى السلطة في عام 2014 مثير للإعجاب.

في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، بدأت مصر في تصنيع الأسلحة الخفيفة، مثل بنادق الحكيم والرشيد نصف الأوتوماتيكية، المصممة والمرخصة على التوالي من قبل السويد وروسيا. ولكن بسبب انخراط مصر في عدة حروب، خلال الستينيات والسبعينيات، ضد إسرائيل والقوى العظمى الداعمة لها، تراجع مشروع صناعة الدفاع المحلية. وفي غضون ذلك، كان على الجيش المصري التواصل مع روسيا لشراء الأسلحة وتدريب الجنود.

مع بداية تدفق المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر في الثمانينيات، بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، بدأت المؤسسة العسكرية تتمتع بالاستقلال الاقتصادي، وبالتالي زادت من إنفاقها على بناء مصانع لإنتاج الأسلحة. على مر السنين، أنتجت مصر العربات المدرعة والبنادق، وجددت المعدات المستوردة، بدءًا من الطائرات المقاتلة إلى السفن الحربية والغواصات، من خلال ثلاثة كيانات رئيسة هي:

– الهيئة العربية للتصنيع

– جهاز الصناعات والخدمات البحرية

– وزارة الإنتاج الحربي

في عام 2015، عقدت القيادة المصرية الجديدة اتفاقيات مع المصنعين الأوروبيين في إيطاليا وألمانيا وفرنسا لتوطين بناء سفن خاصة بهم في المنشآت المحلية. وقد ساهم ذلك في إعادة تقديم مصر إلى العالم بصفتها دولة مصنعة للمعدات الدفاعية بارعة وجديرة بالثقة لتعزيز القدرات العسكرية للبحرية المصرية.

في غضون خمس سنوات، وتحديدًا بين 2015 و2020، تمكن الأسطول البحري المصري من التحوّل إلى واحد من أفضل عشرة أساطيل بحرية في العالم، وفقًا لتصنيف Global Firepower 2021.

لا شكّ في أن الزيادة الأخيرة في القدرات العسكرية لمعظم الدول العربية، هو تجسيد للرؤى الشخصية لقادة المنطقة الحاليين

وبالتوازي مع ذلك، قررت الدولة المصرية بذل جهد أكبر في تسويق معداتها المصنعة محليًا للجيوش العربية والأفريقية. في السنوات الخمس الماضية، بدأت مصر في تصدير مركباتها المدرعة “تمساح”، ST-100 وST-500 إلى العديد من الدول العربية والأفريقية.

وفي عام 2017، خصصت الدولة المصرية ميزانية سنوية قدرها 7.3 مليار جنيه مصري لتجديد المصانع العسكرية التي تشرف عليها الجهات الثلاثة المذكورة.

ملاحظات للمستقبل

لا شكّ في أن الزيادة الأخيرة في القدرات العسكرية لمعظم الدول العربية، في السنوات القليلة الماضية، هو تجسيد للرؤى الشخصية لقادة المنطقة الحاليين.

ومع ذلك، نادرًا ما يتم مشاركتها أو فهمها بشكل مناسب من قبل المواطنين العاديين. لضمان استدامة هذه السياسات الدفاعية، التي أثبتت نجاحها حتى الآن، تحتاج الدول الرئيسة في المنطقة إلى العمل مع الخبراء المحليين والحلفاء الأجانب على صياغة رؤى فردية وجماعية تكميلية لمستقبل شراء الأسلحة والتصنيع الدفاعي وبناء قدرات الأفراد، في سياق مواجهة التهديدات الأمنية الحالية والمتوقعة.

على المستوى الجماعي، لا ينبغي النظر إلى الفجوة في القوى البشرية والقدرات الاستثمارية بين الجيوش العربية على أنها حاجز يعيق تعاونها، خاصة في قطاع الصناعة الدفاعية.

بدلاً من ذلك، باستطاعة القادة العرب البحث عن طرق للاستفادة من هذا التنوع لاستكمال نقاط ضعف بعضهم البعض. ورغم أن مساعي التعاون العسكري العربي السابق في هذا الصدد لم تدم طويلاً، إلا أن هناك أملًا واقعيًا في أن تنجح هذه المرة. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن لمعظم القادة الحاليين خبرة عسكرية عملية وأنّهم يشاركون رؤى متطابقة تقريبًا لتطوير أنظمتهم العسكرية الوطنية.